Cerámica esmaltada y lustre de oro, 2011.

Cerámica esmaltada y lustre de platino, 2011

Cerámica esmaltada y lustre de oro. 2011

Cerámica esmaltada y lustre de oro. 2011

Cerámica esmaltada y lustre de oro. 2011

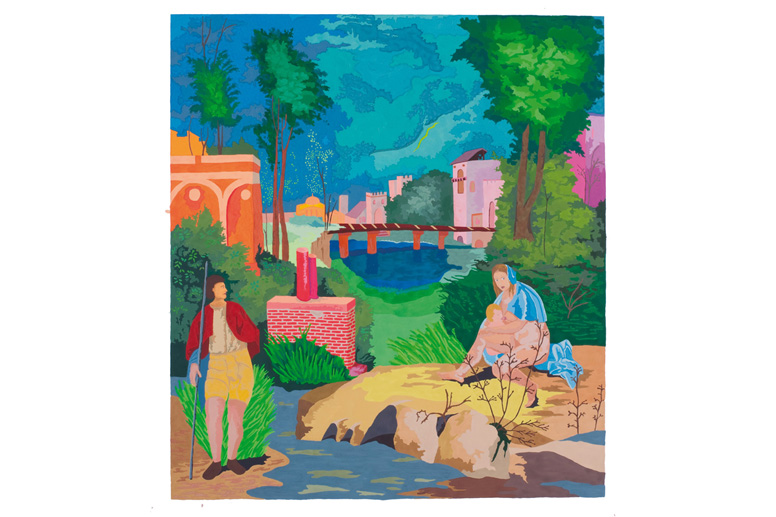

Acrílico sobre tela, 2010

Témpera sobre papel, 2010

Témpera sobre papel, 2011

Marquetería en Maple, Peral, Caoba, Jacaranda,

Cerezo, Abedul finlandés, Raíz de Laurel, 2010

Témpera sobre papel, 2011

Cerámica espaltada, 2011

Marquetería en Maple, Caoba, Sabugueiro, Erable teñidos, Abedul finlandés, Raíz de Laurel y Raíz de Vavona

Realizado con la colaboración de Julio Ratuschny en 2011

Cerámica esmaltada y lustre de oro. 2011

Elogio del uso(*) por Federico Baeza

Establecer contacto Para realizar exitosamente un injerto de aproximación lateral es necesario rasgar la corteza de las dos ramas que se quiere reunir. Luego se ponen en contacto los tejidos vegetales en vías de formación, cambium, que se encuentran debajo de la corteza. Si el contacto entre el cambium de las ramas no es el más amplio posible la unión fracasa. Con esta explicación cualquier enciclopedia botánica podría orientarnos sobre cómo producir dicho injerto. Al lado de estas instrucciones encontraríamos la imagen de las dos ramas, primero separadas y rasgadas, luego unidas y “vendadas”. Gabriel Baggio (en adelante GB) encontró esta imagen en los libros de jardinería de su abuelo durante su infancia. Hace cinco años, la pintó con témpera sobre papel, nuevamente unas ramas junto a las otras, en la didáctica secuencia que proponen los manuales. Hoy GB insiste con la imagen, realizada esta vez, en cerámica y esmaltada en oro. La versión áurica evidencia la importancia de esta imagen que condensa poderosamente su trabajo. Junto a la imagen, el origen de esta secuencia de textos y objetos: el libro del abuelo. El poder evocativo de la imagen se debe a la vinculación con dos aspectos fundamentales en el trabajo de GB, los tópicos del contacto y la cita. El tema del contacto es fundamental en la producción de GB, tanto en los relatos que convoca como en los procedimientos técnicos con los que construye su obra. En la narración de las instrucciones del injerto señala que el contacto entre las dos superficies debe ser el más perfecto posible para que el tejido vivo se amalgame vigorosamente. En la técnica del calco se establece el mismo principio. En la obra a la que aludo, las ramas de cerámica fueron realizadas a partir de ramas originales a las que GB calcó mediante un molde que capturó su superficie y dimensiones. Esta operación técnica (y conceptual) recorre distintas obras en los diez años de producción madura de GB. Elogio de la Profanación 1930 / 1986 (2011) se exponen las reproducciones en cerámica junto a las herramientas originales del abuelo. En estos desarrollos el contacto se vincula también con la herencia. En este sentido es interesante recordar la asociación con el contacto uterino que la crítica1 ya ha señalado sobre anteriores producciones. Este lazo nutritivo de la herencia también puede ser asociado con la práctica del injerto como un encausamiento de redes vitales. Esta concepción del contacto como instancia formativa se encuentra presente en toda la producción de GB. La otra operación que recorre la obra de GB es la del ejercicio de la cita, como otra forma de dar cuenta de un contacto, en este caso, entre textos. El concepto de transtextualidad se define como la esfera de todos los vínculos, manifiestos o no, entre textos. Podemos entender dicha noción como la presencia efectiva de un texto en otro. GB tematiza transferencias de textos como la transmisión de maneras de cocinar una sopa, realizar un picante de pollo o tejer al crochet.

Historias de las artes Reconstruir secuencias de imágenes mostrando la presencia efectiva de unas en otras parece ser la tarea de una semiótica cultural o de la historia del arte. Desde los objetos, saberes y prácticas que le son cercanos, próximos desde su biografía (con los que ha establecido contacto), GB construye recorridos transtextuales abordando un terreno con ricas implicancias teóricas. En Tempesta. Giorgione / Dotto / Baggio (2011) el hilo de Ariadna enlaza la obra de Giorgione con una imitación realizada por el copista Dotto para el abuelo Baggio con, finalmente, el plagio del plagio realizado por el mismo GB mediante los escolares procedimientos de la témpera y el papel. El sendero establecido une la paradigmática obra del pintor veneciano con la escena de la imitación de la pintura en la casa de los abuelos inmigrantes italianos, quienes lejos de su tierra quizá hayan visto en la pintura la lejana presencia de su patria. Esta evocación, con los mencionados procedimientos infantiles, es el último eslabón en esta secuencia de contactos intertextuales explicitados por la obra. La herramienta teórico-metodológica de la iconografía fue una de las más revolucionarias en el campo de la historia del arte para dar cuenta de esa “presencia efectiva” de unas imágenes en otras. Dicha herramienta nos permite identificar la evidencia de contactos entre las imágenes, emergiendo así el testimonio de vínculos y proximidades. Así lo definió Carlo Ginzburg en su formulación del paradigma indiciario. El indicio del contacto ocurrido delata las cercanías entre diversos textos, objetos, prácticas y saberes, devela redes densas en las que se constituye la cultura. El iconógrafo, como un detective, o más contemporáneamente como un policía científico de series televisivas como CSI, instituye itinerarios de objetos estéticos reconstruyendo la antigua escena cultural que hoy se observa a primera vista fragmentada, dispersa e irreconocible. La pesquisa en el caso de esta Tempesta plagiada no tiene como objetivo exhumar las condiciones de producción del original de Giorgione; apunta a reconstruir una microhistoria de lecturas de este artefacto cultural. La investigación evidencia la trama de proximidades en la que se insertó dicho objeto, muestra una circulación concreta, señala unos usos particulares. En este sentido, GB encuentra historias siempre en plural, ya que los usos de esta pintura del cinquecento se encuentran fuertemente entrelazados (como el cambium en el injerto) con las diversas formas de vida que los sustentaron. Así nos encontramos con la Tempesta de los abuelos inmigrantes, la Tempesta de GB niño en la casa de estos abuelos y la Tempesta del GB artista y analista de las redes culturales próximas. Otro término que irreductiblemente se formula en plural es el de las artes. GB reivindica esas artes del hacer, del habitar, del conversar, del cocinar, del hablar, del leer, que Michel De Certeau identifica con los usos de la vida cotidiana. En este mismo sentido se rescatan las artes débiles del decorar, las artes aplicadas, la Ornamentaria, (nombre que dio el siglo XIX a la prolífica esfera del ornamentar).

Elogio del uso Con el título Elogio de la profanación GB trae a escena al filósofo Giorgio Agamben, nuevamente, mediante la cita. Agamben, a su vez, funda sus reflexiones sobre la idea de pensamiento débil que describiera Gianni Vattimo siguiendo al último Heidegger. Vattimo señala un desplazamiento en la noción de la obra de arte desde un paradigma monumental (fuerte) hacia un carácter ornamental (débil). La obra de arte monumental es aquella que instaura y funda la Historia, el Estado, el Pueblo, las grandes categorías de la modernidad. El monumento, en su acción de fundar, divide el tiempo y el espacio. Asegurándose centralidad, la obra de arte monumental, como tantos monumentos escultóricos en nuestras calles, instaura ejes axiales que organizan el espacio-tiempo. Por el contrario, desde la perspectiva ornamental, la obra de arte abdica de dicha centralidad, asume “ponerse como fondo”, direccionar la mirada sobre el más allá de la obra para señalar el “contexto vital que la acompaña”. Así, desde el punto de vista que privilegia esta mirada descentrada, las artes decorativas anteriormente condenadas por la modernidad vuelven a encontrar legitimación. A su vez, ese referir hacia el afuera de la obra también puede entenderse como la alusión a los dispositivos culturales que sirven de contexto. La producción de GB puede leerse como “fondo” en ambos sentidos. Otra línea de análisis, que Agamben rescata, tiene como herencia el desarrollo foucaultiano de la biopolítica que entiende la noción de vida como un término eminentemente político, en palabras de Foucault: “lo que hoy está en juego es la vida”. Sintetizando brutalmente, desde la institución del Estado la vida se ha transformado en un insumo del poder, en la medida en que el derecho a la vida o a la muerte es reservado al soberano. Más contemporáneamente, la proliferación de fenómenos de medicalización compulsiva en diversos ámbitos de la vida vuelve a poner en primer plano esta problemática. La idea agambeniana de “forma-de-vida” plantea la indivisibilidad de la vida en relación a su forma, enuncia que toda forma de vida, pensada como modos, actos y procesos particulares de una vida concreta tienen un valor político. Al evidenciar los usos de las imágenes correlativos a los diferentes modos de vida (el abuelo, el niño, el artista) la obra de GB hace foco en esta amalgama entre producción estética y vida. Profanar para Agamben tiene un sentido particular que es necesario mencionar. Las cosas declaradas sagradas o religiosas son intocables: se encuentran fuertemente separadas de lo profano, de lo humano. En este sentido, profanar es vulnerar esa esfera sagrada para “restituirlas al libre uso de los hombres” (la bastardilla es mía). Uno de los principales modos de profanar es precisamente por contacto (contagione), con esta acción los ámbitos radicalmente escindidos de lo sagrado y lo humano se reúnen, así “lo que era indisponible y separado pierde su aura y es restituido al uso”. En un segundo giro de la argumentación, Agamben retoma la idea benjaminiana del capitalismo como religión secularizada y señala que la mercancía separa tajantemente el valor de cambio del valor de uso. Así, toda producción capitalista se convierte en un “fetiche inaprensible” que se encuentra limitado en su uso por el sacralizado derecho de la propiedad. La liturgia del consumo sería el rito que preserva esta radical separación entre uso y propiedad. En este sentido, y retomando a Certeau, GB ha puesto en primer plano prácticas estéticas cotidianas como cocinar, tejer, habitar, conversar, decorar y antiguos oficios en desuso, como procesos alternativos al consumo, prácticas que “producen sin capitalizar”, es decir, prácticas que no acumulan ni generan ganancia económica. Mediante la cita y el plagio también se desafía la autoría de los textos, que es otra forma de propiedad. Elogiar la profanación es elogiar el uso de los objetos como desvío de los preceptos del mercado expansionista. Es desafiar al consumo señalando lo inapropiable de las cosas. Es reivindicar las particulares formas de vida que alientan la heterogeneidad de dichos usos. Es establecer un verdadero contacto con esas cosas para hacerlas libremente disponibles. (*) Texto de catálogo de muestra. Fundación F.J.Klemm. Septiembre 2010.

1 Catherine Nadon apunta sobre Lo dado (2006): “el desmolde recuerda el contacto del niño con la madre. Como la madre, matriz del niño, los moldes hacen emerger a los platos, encontrando forma a través del mismo contacto” en Nadon, Catherine. “Reliquias, moldes y contacto: en la profesión del artista”, Catálogo de exposición. Orange, 2005.

(-) Ocultar texto